六四35周年|關注中國霸權擴張 「生死存忘」藝術展連結香港抗爭:請台灣人翻閱我們的記憶

今年是六四天安門事件35周年,香港維園晚會已成絕響,燭光愈微,但各地仍有悼念活動,台灣民間團體策劃「生死存忘:六四35週年藝術展」,希望藉着活動讓各國關注中國霸權擴張,而6月4日當晚,在台北中正紀念堂外亦會舉辦悼念晚會。

舉辦六四晚會和這次展覽的華人民主書院協會常務理事曾建元表示,悼念六四早已走出關注中國的角度,而是維護普世價值,亦是台灣與世界的關係,希望全球關心中國極權擴張,他指出記者會還碰上今天(23日)解放軍的環台軍演,六四紀念活動有着重要的時代意義。

今次藝術展位於中正紀念堂中央通廊,展出來自香港、美國、丹麥、台灣等地的藝術作品,其中8件作品出自香港藝術家和流亡者之手。

邀請台灣人 翻閱我們的記憶

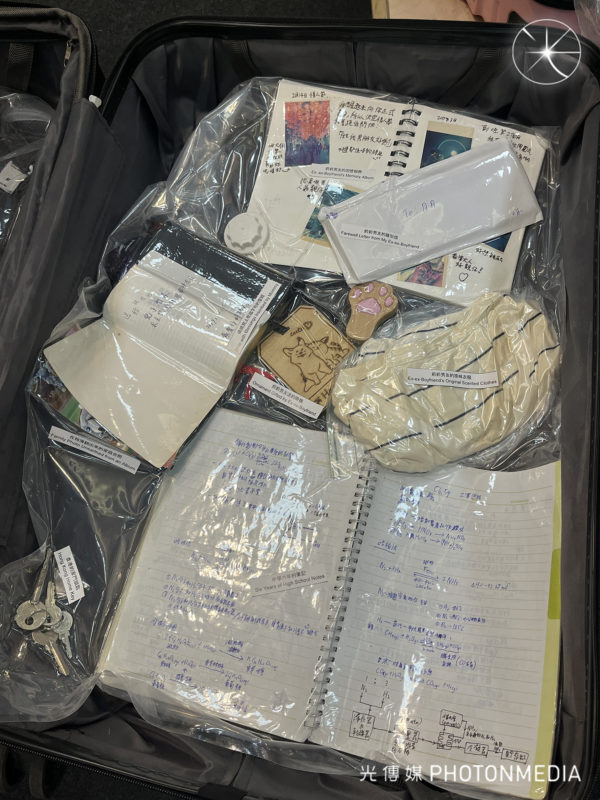

蔡智豪是創作者之一,作品「走難包」是一個2019年從香港帶到台灣的行李箱,箱子內放着那條香港屋企的鑰匙,「已經沒有機會用了…」,還有臨行前媽媽偷偷塞進箱子的一本聖經,翻開其中一頁,媽媽寫着:兒子,求主您的祝福常伴左右。署名是「最愛你的媽媽」。他說,看見媽媽寫的這一句,覺得很感動,「很難想像她以怎樣的心情送我離開,由初時不接受,到現在realize是真的」。

箱子內還有他寫給前度但沒有送出的情人節紀念相冊、中學六年的筆記本、前度的離別信、充滿催淚彈氣味的衣服、俗稱「豬咀」的防毒面罩。來台四年,行李箱一直被束之高閣,直至最近要做展覽,才翻開早已塵封的行李箱,還有一段又一段的記憶和無法磨滅的情感,「是生死存亡,痛苦的回憶,不想面對,尤其是關於家人的,整理的時候忍不住哭起來」。

這是一個關於流亡者的故事。

走得匆忙,「豬咀」、眼罩都帶着,「當時不敢丟,就帶過來台灣了」。展出的,還有另一件名為「那些年躺過的馬路帳篷」的作品,帳篷內放着雨傘、頭盔、雨衣、退熱貼,都是抗爭時會用到的物資,「希望台灣人能夠身歷其境,感受我們在『煲底』下的經歷,你可以坐入去,拿起燈,翻閱我們的記憶」。過去多年,我們都在翻六四民運人士的記憶,想不到有一天,終究要讓別人翻閱香港人的傷痕。

存與忘 一切抗爭 都不能忘記

藝術展亦展出來自香港、美國、丹麥、台灣等地的藝術作品,展場中央最注目的當然就是丹麥雕塑家高志活的《國殤之柱》,策展人、「NGO Dei我地」創辦人劉慧婷指出,無論在香港還是台灣,都面臨極權抬頭的風險,希望人們能謹守自己崗位,參與更多政治討論,「往住因我們的恐懼和漠視,使政權有更大的力量侵犯自己或他國的人民」。

這次展覽名為「生死存忘」,她說因為台灣每天都面臨中國的威脅,「我們要守護這片土地,必須記住過去歷史帶給我們的教訓,保存真實故事,不因生活困難而忘記真理和真相」。

35年以來,台灣、中國、香港走過不同的白色恐怖和威權時代,六四跟香港反修例事件,似乎沒有太大關聯,然而,今天為了爭取民主而流亡各地的港人,彷彿試圖以其生命跟那時候的流亡民運人士隔着時空對話。

六四對流亡港人的意義

展覧記者會亦請來多名流亡台灣的港人表達六四事件以及晚會對他們的意義。流亡抗爭者赴湯(湯偉雄)認為每件作品背後都有一個哀傷的故事。「把反送中和六四事件放在一起,從抗爭者的角度來看,是非常沉重和悲傷的,令我想起六四當時,我只得8、9歲,在電視看見那些畫面」。他感慨,小時候不太明白,直至反修例事件,才了解六四的存在價值。

他指出,今年是反修例事件5周年,適逢六四35周年,是一個很好的機會讓大家反思,「不要讓悲傷的故事繼續發生」,更提及近日台灣立法院發生的攻防戰及群眾包圍事件,說自己也曾到場聲援,「人民走上街頭爭取民主,反對不正義之事,希望透過活動阻止極權擴張,不能讓極權遺害民主」。

銅鑼灣書店店長林榮基則認為參與了幾十年悼念六四死難者活動,到底人們有否探討過六四事件的起因,為何在1989年在中國發生這件事?而蘇聯、東歐等地卻成功推翻極權?「89年以前發生甚麼事?是改革開放,學生提出自由民主、打倒官倒口號,是因為改革開放,自由貿易令中國人接觸到西方思潮和普世價值,(六四起因)是跟經濟有關的」。

2000後本土派由拒悼六四 到為在囚人士點起燭光

過去多年的維園燭光晚會,作為悼念六四的一種形式,曾被批評是「行禮如儀」。2016年香港本土主義冒起,不少人反思悼念活動的意義。流亡港人、台灣香港協會活動專員羅子維表示,作為一個2000年出生的「本土派」,2019年前曾認為悼念六四毫無意義,「直至《國安法》時代下的香港,跟當時仍未被捕的組織者開始合作,甚至在2021年六四擺街站,向途人派白花和蠟燭,慢慢感受到六四對我這一輩港人的意義」。

而在2024年的當下,他覺得紀念六四的意義就是以集體行動對抗專制威權,為被屠殺的人舉起燭光,不只是紀念他們的勇氣,更是希望用他們的故事警告世人:中國威權的性格早在35年前展露無遺,且從沒改變。「這樣的行動本身,就是對抗中共大外宣的最好方式」。

他覺得每一個港人悼念六四受難者時,同時也在悼念已然消失的維園燭光,「每年在維園舉辦六四晚會的支聯會被迫解散,幾位支聯會代表包括鄒幸彤、李卓人、何俊仁等,也已深陷牢獄數年,不知何時重獲自由」。他承認自己一代人也許未必完全認同悼念六四,但本着傳承鄒幸彤等人的精神,希望更多年青人走出來,「代身陷囹圄的香港民主鬥士們,舉起他們希望舉起的燭光」。

35年的燭光,記憶很長,像鐵軌,卻並不如煙。催淚的味道,未眠的長夜,如影隨形。「莫失莫忘」這些字,到底我們還要說多少遍。

相關文章

- 港聞移台學者丁南僑出書悼維園燭光|述說鄒幸彤的堅毅 點起燭光是自由的底線2024-05-04

- 港聞深度紀錄片《幸彤在監獄》全球放映 鄒幸彤:要笑着應戰 自由被剝奪 笑容不能被奪去2024-03-04

- 港聞國際台北2000人冒雨悼六四 80歲港人特意赴台:毋忘六四是共同價值2023-06-04