朱耀明牧師三年前到了台灣,這段時間,他一直沒有接受訪問,只是埋頭伏案寫書。他說,自己心情不好,「這麼多兄弟在獄中,在香港還可以探一下,離開了,心情很差,雖然已在自由的土壤,但仍未能腳踏實地」。

朱牧的眼眶紅了,哽咽着,念起獄中的昔日戰友,他再也按捺不住,緩緩地從口袋中,拿出手帕,拭掉眼角的淚水。隨即又破涕為笑,打趣說很多人覺得自己「眼淺」,但面對人生和社會鉅變,作為一位牧者,他無法不感懷。那種痛,比他那日漸退化的脊椎更痛。

過去三年,我沒有一天不想着回香港,跟他們在一起。

在一起,原來是一種奢侈。朱牧說,無論在獄中抑或已離港的朋友,都勸他不要回港,但他的心仍在香港,在台灣生活不算難,最難的,卻是想起獄中的朋友。這段日子,他沒有停止寫信給戴耀廷和黎智英,「Jimmy(黎智英)一心一意背負十字架,在他回覆的信件中,常常見到他繪畫的基督十字架圖,他的信仰很堅定… 已是一個75歲的老人…」把說到一半的話擱下,該怎樣說下去呢,獄中友人案件審訊在即,囚禁年期未明。對他來說,這是一個無法解開的結。

有人選擇不聞不問,他卻決定要睜開雙眼看着好友相繼接受審訊、被判刑,太痛苦了吧,「但我無辦法不看,要看香港政府衰到甚麼地步!」訪問那天剛好播放反修例運動入獄人士在電視節目「認罪」,他非常難過,聽到電視上出現的背影,說着監獄對自己有多好時,他忍不住說:「這不是我從前認識的香港!」

但是,他終究是把從前的香港,寫下來了。《敲鐘者言: 朱耀明牧師回憶錄》寫的是朱牧的大半生,他的朋友,不少都被寫入書中,一起走過《中英聯合聲明》、爭取興建東區醫院、八九民運、佔領中環,是他的個人歷史,更是側寫這個城巿的歷史。

「格子海」留白的黃雀行動 是「愛與道德的審查」

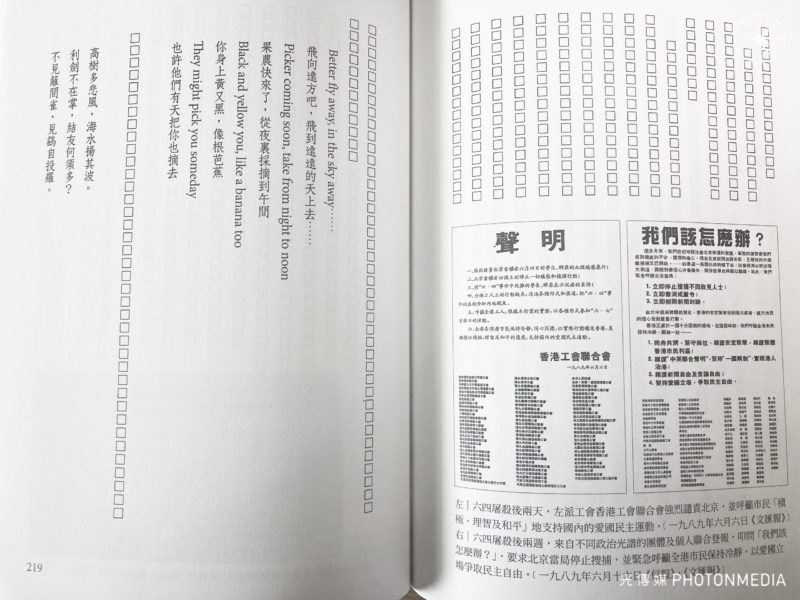

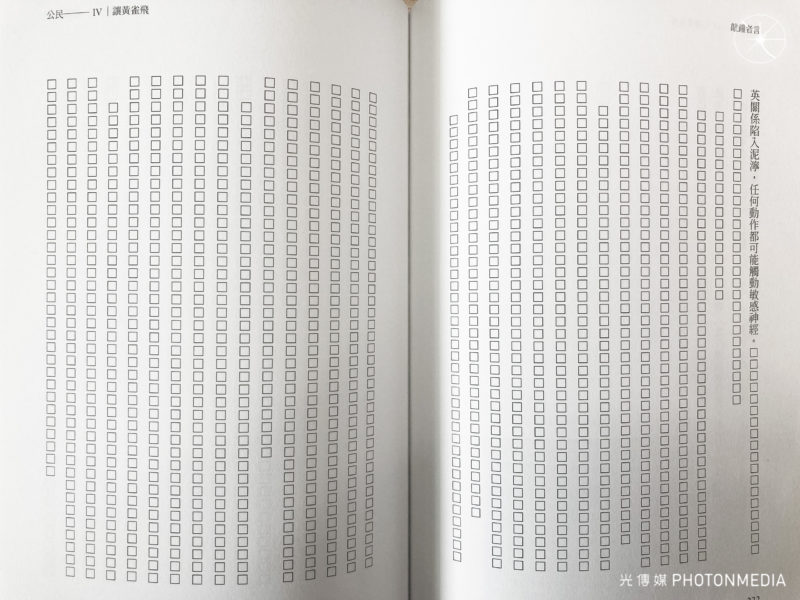

全書分為四個部份,其中「讓黃雀飛」描述1989年的「黃雀行動」。34年前的六四前夕,他從天安門廣場匆匆趕回香港,為朋友證婚,酒席桌上,放着收音機,一邊聽着北京的情況,一邊飲宴,吃過甚麼,他早已不記得,只記得那個忐忑的心情。回家後,立即打開電視,出現在眼前的是火光和鮮血,然後,就再沒有然後了,書中關於「黃雀行動」的部份,總共28頁,全以格子來代替文字。

翻閱高低起伏的格子海,無聲仿有聲,很多名字不敢說出口,大多細節沒法寫出來。他笑說,朋友說自己「底子太厚」,跟此事相關的人依然在香港,一切只能留白。

那些被掏空的格子,他想回應中國的「白紙運動」,空白的意像,呈現更強的張力,呼應着那些不能被道出的人與事。刻意把事實隱沒,卻是啟發自李立峯教授說香港媒體是『愛與道德的審查』,「因為不想牽連任何人」,朱牧說。他甚至想過把整個章節抽起,卻又覺得這是他生命中一件重大事件,不能不提,他承認「這是一個很大的掙扎」,而這樣的處理,大概是當前最恰當的選擇。

沿着台北景美溪的河堤,在和煦的陽光下跟着朱牧緩緩的踱步,對他來說,這個城巿不應陌生,25歲那年,手執二等船票,登上重慶號,到台灣唸神學。半個世紀後再次踏足這個城巿,景物和心境,迥然不同,而首要面對的,卻是身體問題。

去年農曆年期間患上急性膽囊炎,錯過了黃金72小時的手術時間,病榻上,他記得,老伴躺在旁邊的小床,每天照顧至深夜。他禁不住指着坐在旁的太太說:「75歲陪78歲」,二人四目相投,朱師母莞爾一笑。

陪伴的,又豈是住院的十數天,身邊人半個世紀不離不棄,子女各散西東,醫生問有沒有「後生」或親戚,他說「只有兩老」。然後,他忍不住說起孫兒,有次視像通話,他忍不住悲從中來,熒幕上的孫兒跟他說:「爺爺不要哭!勇敢一點!」

走過40年香港社運烽火

其實,爺爺一直也很勇敢。朱牧是孤兒,在50年代的香港街頭討生活,龍蛇混雜的街巷沒有讓少年變壞,反而煉成了「很捱得」的性格和體格。但畢竟,70多歲高齡做了這樣大的手術,創傷不小,頓覺人在異地,身體健康就是最重要。

朱牧參與社會運動,要回溯至1982年,參與爭取興建東區醫院,40年前的香港,醫院大多分佈於灣仔至中西區,眼看東區人口持續增長,而且柴灣作為輕工業小鎮,不時發生工業意外,受傷工人就要花至少一個小時才能到達急症室,有工友因失血過多,送抵灣仔鄧肇堅醫院急症室時已失救死亡。亦是那個時候,他跟陳健民教授結緣,那時的陳健民只是大學二年級,一個熱血的中文大學社會系學生。

大概他也沒料到,32年後會跟陳健民一起進行公民抗命,成為「佔中三子」。談到「佔中」,他說當初突然被戴耀廷「點名」參與,他茫無頭緒,立即打電話給陳健民,當時陳在巴黎,在電話裏說:「牧師你先答應吧,回來再一起談」,他笑說,就此「上了船」。

想起那79天,朱牧猶有餘悸。他無法忘記2014年11月30日,佔領第65天,雙學宣佈行動升級,警方「速龍小隊」把示威者打到頭破血流,「添馬公園本來是緩衝區,但警察一直把示威者打到海富中心一帶,我很怕,怕會發生六四翻版」。看着直播,他早已淚流滿面,六四的夢魘,對於他那一代人來說,是個無法磨滅的印象,「就是那一天,我一直耿耿於懷,無法放下」。

首談與林鄭交手17年 痛心反修例運動毀掉一代人

無論是「佔領中環」,抑或是「雨傘運動」,書中出現得最多的官員名字,是「林鄭月娥」。2014年,佔中三子找林鄭談判,但朱牧首次跟林鄭交手,卻早於1997年,他當時是醫管局屬下的公眾投訴委員會委員,而委員會中的官方代表,就是時任副庫務司林鄭月娥。他憶述,開完會後,林鄭來信打氣,叫大家「繼續堅守公平正義」。那封信,朱牧說早已丟失,但他當時覺得林鄭是「有心的公務員」。

然後就是2001年,剛調任社會福利署署長的林鄭,「單人匹馬」沒有隨行官員隨朱牧參觀柴灣浸信會大樓,「她看完後還建議我善用空置的樓層,後來我找陳健民做健康調查,按結果建成健康中心」。2014年7月,當朱牧拿着80萬全民投票結果見林鄭時,的確是有所期望的。

到底是權力令她改變?抑或這才是她的本質?

原來丟失的,不只是26年前的那封信,更是一個人的心。

他記得,已是炎夏的那天,三人走進政府總部大樓,會議室內,早已坐着林鄭和時任政制及內地事務局副局長劉江華,「劉江華不斷用說話挑釁,林鄭接過投票結果便隨手丟一旁,甚至沒有正眼望過Benny(戴耀廷)一眼!」林鄭當時只是不斷說:「你們不要佔(中)」。

當時林鄭會後見記者,重申「佔中」無法迫使中央在普選問題上讓步,更形容會面氣氛平和友善,她向傳媒表示中央和港府不會「屈服」,認為三人的目的不會達到,所以「苦口婆心」,希望三人能夠「三思」。

陳健民對林鄭預言勇武派興起

會議中,陳健民教授跟林鄭說,若政府不回應這次溫和民主派的訴求,日後將會面對本土派和勇武派的興起。5年後,林鄭大概早已忘記陳教授說過的話,即使記得,也失去阻止這個預言發生的機會和能力了。

2019年4月,朱牧被控串謀犯公眾妨擾罪罪成,判囚十六個月、緩刑兩年。兩個月後開始的反修例運動,他只能透過直播觀看示威現場,催淚彈橫飛、年青人被警方打至滿臉血污,這一切,都讓他非常痛心,「2019年後,政府不斷捉人,導致很多年青人被迫流散,很悲慘」。他覺得,雨傘運動是反修例運動的遠因,當時陳健民教授早已料到勇武派的出現。

林鄭當年不聽我們,是錯!

反修例運動遠因:2014年社會無debriefing

一子錯,滿盤皆落索。歷史無法走回頭,錯誤無法被修補。朱牧甚少在訪問中提及對反修例運動的看法,覺得自己在運動中早已沒有角色,但四年後的今天,卻禁不住慨嘆,這是一場可以預視的悲劇,也跟雨傘運動有着無法割裂的關係,「2014年的事,(香港社會)沒有debriefing!沒有檢討日後應如何走下去」。

「反修例運動拉了那麼多年青人,是整整一代人啊!而且判得這麼重!」他只能默默看着香港離散的一代,在世界不同角落成為難民,「痛心他們…」而最痛的,就是看到那些寂寂無名的抗爭者,被拘捕、被判多年刑期,「有名有姓的人易生存,無名的是最慘的」。

牧師不是工作,是一種信念。

活了78個年頭,朱牧在這片土地上經歷的,又豈是400頁紙能盡書?若要為這跌宕起伏的人生,下一個註腳,應該就是哈維爾所說的「做一個光明磊落的人」,「要守住,作為牧師,不可做變色龍」。這幾年,變色龍實在太多,多得令人早已麻木。拒絕成為變色龍,他堅持,必須對自己忠誠,「人生,就是遺忘與記憶的鬥爭,必須忠實地記住歷史,不可遺忘」。

2019年在被告欄上,朱牧宣讀的陳詞「敲鐘者言」中引用了這一句:「耶穌說:『為義受逼迫的人有福了!因為天國是他們的。』」

朗日下,河堤上有人騎單車,有人散步,也有人坐着聊天,牧師的背影漸遠,跟兒孫天各一方、被迫離開那片孕育他的土地、每天想念獄中好友,對於一個老人家來說,到底這是一種怎樣的痛,偶爾的熱淚盈眶,早已回答了這個問題吧?

不是,答案應是朱牧那燦爛、純真的笑容。離開土地,還有很多事想做,例如把歷史紀錄下來,「我跟朋友正在寫『黃雀行動』的專書,比這本自傳厚三倍!哈哈!」

在笑聲中,等待真相能夠被書寫、被揭露、重見天日之時。