專訪|大嶼山「寶藏」開發者 龍子維:我不相信香港會死

幾個月前,龍子維在台灣飛地書店分享近年在大嶼山「考古」和「尋寶」的故事,以及其新作《再現梅窩》。《再現梅窩》逆「明日大嶼」主旋律,講梅窩的農業社會史、提出鄉郊保育新角度。「你們知道我們這本書是得到政府資助出版的嗎?」他的提問令以為香港(公民社會)已死的寶島朋友吃了一驚,繼而追問:書中內容有被審查、被刪走嗎?「沒有」。

這幾年來,龍子維(阿龍)要寫的、想做的,都寫得出、做得到。「我不相信一個地方會死亡。無論中國大陸也好,哪裏都好,總係會有人做到一些事,不過是你看不到,或者不想看到而已」。

大嶼山,令人想起赤鱲角機場,是移民潮、離散、告別的標誌。同一時空,同一個島的另一端,阿龍見到土地孕育出來的生機。

他讀分子生物技術學出身,先後在政黨、智庫、環保團體、民間組織工作,一直關注環保、土地、規劃和房屋等議題。「這幾年我的觀察是,既然這個negative sense、narrative是我們失去了多少,那轉過來想,我們也可以從日常生活裏面重新build up一些你可以做到的事」。

阿龍舉例說,香港近年多了地區報、小誌、書刊,除了他們出版的《大嶼食通信》,還有南涌、將軍澳的,又有城市研究者寫書推動散步學,「搞不到公眾活動,就行路囉,我用我一雙眼睛去探索一些過往沒有看到的風景,或者你用你一雙眼睛去觀察這個地方有甚麼值得我們欣賞的。這些我覺得尤其是鄉郊地方特別容易令人意識到的,因為有好多人都在做類似的事」。

重新發現大嶼

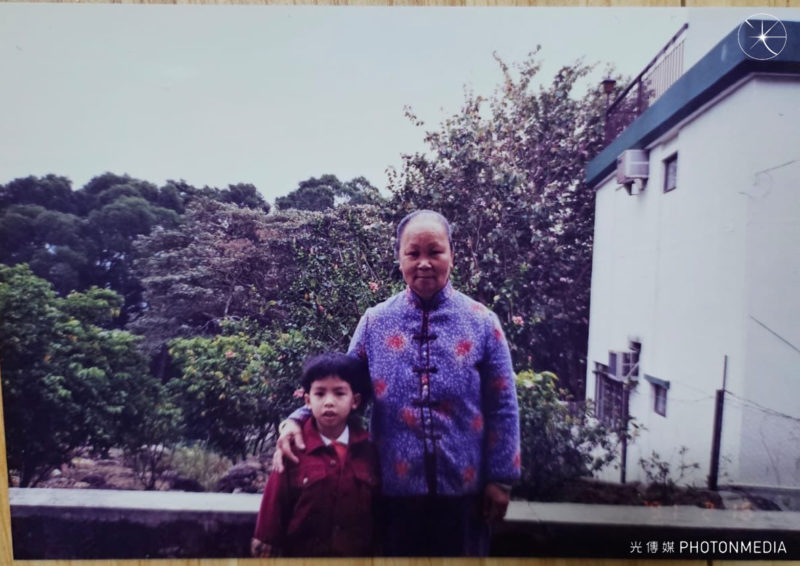

阿龍在上水新市鎮長大,對大嶼山的鄉郊卻不陌生,因為以前每逢小學放長假,他就會跟媽媽回大嶼山散石灣娘家玩上幾天。

散石灣有溪流,讓阿龍潛水捉蝦;又有石灘,阿公、舅父會游水撈海膽,水退時,阿龍也一起摸蜆、捉鬼爪螺。那時,阿公家門外就種着蔬菜,阿龍在散石灣時總有當造蔬菜可以吃——夏天多食瓜果,冬天主要吃葉菜——連起鍋、炒菜用的蔥、辣椒、薑等都是自家栽種得來。

2003年以前,阿公家還有養雞,阿龍自小就掌握了偷蛋而不被雞啄手的技巧,又見過大人如何捉住一隻活生生雞,及至屠宰,烹煮成桌上佳餚的整個過程。

除了有山、有水、有田的環境,阿龍留意到散石灣島民的生活與城市人的截然不同。在城市裏,地上的落葉會由清潔工掃走;在散石灣,則是居民自己掃。昔日掃墓祭祖時節,阿龍跟隨親戚上山,人跡罕至的山頭看似無路,親友亮出鐮刀,手起刀落「爆林」,開出一條可以行的小路。

早年港英政府為推動大嶼山農業而建造的水利設施,隔了幾十年已不再有政府人員來維護,只能靠村民自行保養。阿龍記得,當散石灣村長的阿公定時定候會上山維修、清理那些水道和水管,好讓村民得以繼續用山水灌溉。島上那種事事親力親為處理問題的態度、生活的自主性,早教阿龍留下印象,「那是生命的一些bases、底色」。

然而,小時候的阿龍未明白農作物的味道與層次。多年過去,阿龍由北區新市鎮搬到港島舊區堅尼地城,自己買菜煮飯,才學懂分辨蔬菜的味道。「超市有很多娃娃菜,吃下來的感覺是:嘩,菜來的嗎?一定要加調味料,那你就有些東西可以咀嚼,但它本身是沒有味道的,其脆脆的口感可能因為冰過,但並沒有菜味」。

「長大後吃過不合季節的菜心就明白了。夏天的菜心沒有糖,菜心內部沒有形成糖。冬天的菜心為何會好吃、甜呢?因為冬天夠冷,凍一凍,再做光合作用,好像有了『危機感』,那棵菜就會儲多些糖,去打這場冬天的仗。冬天、大溫差時種出來的菜心,或者椰菜(高麗菜)都一樣,冬天特別好食、特別甜、特別爽脆,因為植物重整自己去應付寒冬的極端環境」。

2018年,阿龍與新婚太太搬進大嶼山散石灣,閒時在大嶼行山、踩單車,發現了梅窩有很多農場,及至結識了島上的農夫、藝術家、創作者等。大家都有個強烈的想法,要將「土地的味道帶給城市人」,於是醞釀出「梅窩Farm to Table農業社區」計劃——島民合力將梅窩農場種出來的在地、時令食材端上餐廳餐桌,讓城市人透過味蕾品味梅窩水土孕育出的獨特風味。

水土風味 梅窩黃皮

日本農產素有「一村一品」概念,如夕張哈密瓜、青森蘋果、山梨水蜜桃等。若提起梅窩的「品」,阿龍會說是菠蘿和黃皮。但,為甚麼是菠蘿和黃皮?

「品何以代表那條村?它不會是外來的,不是找來一種產品就可以代表那條村,它是有historical context(歷史語境)的」。阿龍一邊搞Farm to Table推銷新鮮農產品,一邊搞本地農產加工,賣梅窩黃皮手工啤,亦漸漸意識到發展地區品牌要有農業研究配合,因此着手挖掘梅窩的農業歷史。「我小時候,阿公去梅窩第一件事會買燒肉,因為燒肉很有名,後來我做研究確認了,舊報紙寫梅窩土產就是以(麥添記)燒肉、菠蘿最有名。」

有指麥添記用自家飼養的豬肉,再以荔枝柴、龍眼柴等燒製,故燒肉份外清香美味。阿龍補充指,梅窩種有大量荔枝,3M巴士路線有個站叫「禮智園」,前身正是個荔枝園,現為改作墓地,仍然保留多棵高聳參天的增城種荔枝樹。惟麥添記已於2021年結業,梅窩名物之一的燒肉已成絕響。

至於菠蘿和黃皮,則由五六十年代屹立至今。阿龍和團隊既「考古」又訪問老島民,發現嘉道理農業輔助會在二戰後、1950年代中開始協助為戰爭失去丈夫的客家婦女提供耕牛,為梅窩鹿地塘及窩田等地提供果苗,推廣耕種。到1960至1970年代,梅窩果樹生產方面,包括黃皮及菠蘿,都達至生產高峰,梅窩的青皮糖芯菠蘿更成為當年農展會冠軍。1964年港大一項研究顯示,菠蘿當時為梅窩帶來不錯的營收,主要銷售對象為遊客。

出版食農雜誌《大嶼食通信》 說好島民與土地故事

包括阿龍在內的「梅窩Farm to Table農業社區」團隊,在2022年成立大嶼山社區組織「好老土」,同年出版地區食農雜誌《大嶼食通信》,隨書附送新鮮農產品,以食物與文字去說島民與土地的故事。創刊號就是連同梅窩何氏果園的菠蘿一同發售,售價200港元。

Mill MILK採訪何氏果園第三代農夫Danny的故事出街,為梅窩菠蘿打響名堂,讓不少本地梅窩村民詫異,「他們第一個反應是:你是不是騙錢?你當40元一斤菠蘿,很貴,相當於日本菠蘿的價位,但因為我們把市場做起了、拉高了菠蘿價格,他們再種起菠蘿來」。

阿龍推廣梅窩菠蘿,也觸發媽媽話當年。母子閒聊間,阿龍才得悉原來散石灣以前也有座菠蘿山,「後來我將(研究)範圍擴到整個嶼南,就發現原來很多地方都有菠蘿山」。此後,政府資助香港中文大學做一個有關南大嶼的歷史文化研究,中大研究團隊與阿龍交流後,更將菠蘿種植納入該研究,「大嶼山有菠蘿這回事,因而make it historical和official了」。

「有種大嶼」計劃作為企業家精神 強調島民創造性

「在這島住久了,也與其他島,譬如長洲、坪洲,多了交流後,就發覺(香港)有群人(面對)的壓迫是不限於政治層面上,不僅有移民、移居、不選擇留在這裏的想法。就算你去哪裏,你總想在你的人生階段、生活的那段時間裏盡量伸展自己,伸展的意思不是運動那種,而是你lifestyle裏面有些地方讓你可以喘息,你總會想達成一些事,無論是多微小的事。那個(讓你)達成一些事的空間,就去找啊」。「好老土」2022年舉辦「有種大嶼.學徒計劃」正是想創造讓城市人伸展的空間。

阿龍提到,他認識一對居住在大澳村莊的情侶三秒(Samuel)和小燕,二人致力推動海洋保育,曾經組團划獨木舟一邊環大嶼山一邊淨灘,又將回收的木、泥等用來做一些土建築,他覺得很有意思,「由那時開始,我就有系統地找來一群人」。包括住大浪灣村、開設逾十年藍染工房「片藍造」的Max、在梅窩居住三十多年間在山頭種了近四萬棵樹的英籍女士Jenny Quinton,以及農夫Danny、強哥、Winnie等,一起搞「有種大嶼.學徒計劃」。

「『有種大嶼』就是我們想達到某種lifestyle,有一種叫做『大嶼山生活』的方式,由他們去代表」。阿龍為他們起了個銜頭,叫「community entrepreneur」(社區企業家),「很想強調那種創造性。他們很着重用社區的資源、順手拈來的物資去創造一些東西,從中可持續到部分生活,而他們的創新本身為世界帶來了新東西」。

「你可以想一想,地產是否entrepreneurship?興建樓房未必是地產商最賺錢的行為,他們最賺錢的是rent seeking,用制度上的好處從中漁利,而樓房是漁利的工具。但entrepreneurship 本義應是要創造一些東西出來,for the benefit of society,並從中sustain到該operation和lifestyle。」

這群大嶼島民設計了一個為期6至9個月的計劃,期內參加者要每星期入大嶼山耕田、藍染、做木工等。阿龍最初估計反應不會很踴躍,怎料收到超過130份申請,他們篩選出約80人面試,最終揀選了45名學徒。

「香港很需要這些教育。說得沉重一點,這些是被遺忘的、人的essence。人之所以為人,需要甚麼?不止有一種lifestyle,或者只有intellectual capacity,但其他方面沒有發展過,你就沒有一個完整的being。」

賣物收入回饋社區 建立「關係人口」

「好老土」不收取學費,但要求學徒辦墟市、市集、農墟等,從而回饋社區。結果,一眾學徒賣農作物、藍染產品等,賣得數萬港元,並捐予「好老土」繼續推廣大嶼山農業。阿龍認為,這種社區經濟很實在,「你買了東西,錢留在社區。不像外面搞一個活動,有明星走進來,但賺到的錢與社區沒有關係,錢可能流向主辦單位、有名的廣告公司等。另一隱藏的是資源,資源究竟留在鄉村,還是去了城市或本身擁有強勢的人士手上?」

學徒接受食農教育,體驗島民自創、自主的生活形態,並與生產者、街坊、外來客等透過連串學習、交流活動,形成了一個互相支援的韌性網絡,也推動鄉村經濟。第一屆「有種大嶼.學徒計劃」成效超越預期,故「好老土」隨後每年都繼續辦。

計劃結束後,學徒可有留在大嶼山?大嶼山農業得以傳承嗎?阿龍說,他們兩三年前擺農墟時認識一對造陶瓷的情侶,二人成為今屆學徒計劃的導師,教學徒用梅窩泥去造陶瓷。「他們某程度上接了我們的棒。今屆計劃結束後,他們自發去了本地陶泥市集『一本地陶』擺檔,他們自己找到方法去持續。不一定所有事都在大嶼山發生,但個網絡本身有其resilience、relationship,是有個原因令那群人定期回去探訪的一種關係」。

阿龍借用日本「關係人口」概念繼續解釋,「做地區、地方revitalisation(振興),不一定要用有幾多人搬入去該地方居住來作為parameter(指標)…… 是否建立到網絡,我覺得較重要。網絡裏面的人,他們的關係是甚麼、建立關係的方式是持續還是one off?是買物賣物,還是真心喜愛這個地方、想去發掘?這得出的是,無論他們搞市集或者活動的精神面貌會很不一樣,這亦會感染到其他人」。

阿龍坦言,在台灣可以低價租屋、租田,但香港不然,來自城市的年輕人難以投身農業、以務農維生。他們所做的,正是建立一個本地農業生態系統,去支援現職農夫。「這個部分,我們的目標不在耕田,而是在於銷售。我們得到港交所一個基金資助,辦『好老土』學堂,主要的目標是教學徒如何買賣,包括如何做產品、如何定價、如何加工,因為在香港,做銷售比租個地方耕田來得容易」。

有人認為本地農夫青黃不接,他說情願走得迂迴,「我們創造了一群農夫的支持者,不是學徒就是推銷員,他們提供誘因令農夫過得開心點。究竟這群人當中會不會轉化成為接班人呢?那就要再觀望,但起碼要有個網絡」。