台中連儂牆被拆|在台港人感慨歷史被刪 台灣團體辦展覽唱《願榮光》 冀台借鑑

台中連儂牆是全台現時僅餘,亦是最大型的連儂牆,上月中約有三分一突然被清除,引起台灣社會關注。現居台中的藝術家黃國才久不久會到連儂牆張貼新的文宣,覺得這裏代表着過去幾年香港的抗爭歷史;香港邊城青年秘書長馮詔天指出連儂牆本來就是「無大台」行動,日後應加入更多不同元素讓牆「活下去」。

然而,當時參與建牆的不只是在台港人,始創者還包括台中設計師陳致豪和其他台灣團體,他在此見證過「警暴展覽」、唱《願榮光》等活動。拆牆消息傳出後,台中巿議員黃守達向政府部門和隧道「認養者」了解,發現是SOGO一方因收到投訴而清掉部分文宣,更感慨連儂隧道就是台中的「民主地景」。連儂牆總有被清掉的一天,任何事情都不能永恆,香港人難道不早就認知這道理?港人藝術家B早在幾年前已把連儂隧道,以3D素描形式,記錄這個屬於香港人的「視覺文化符號」。

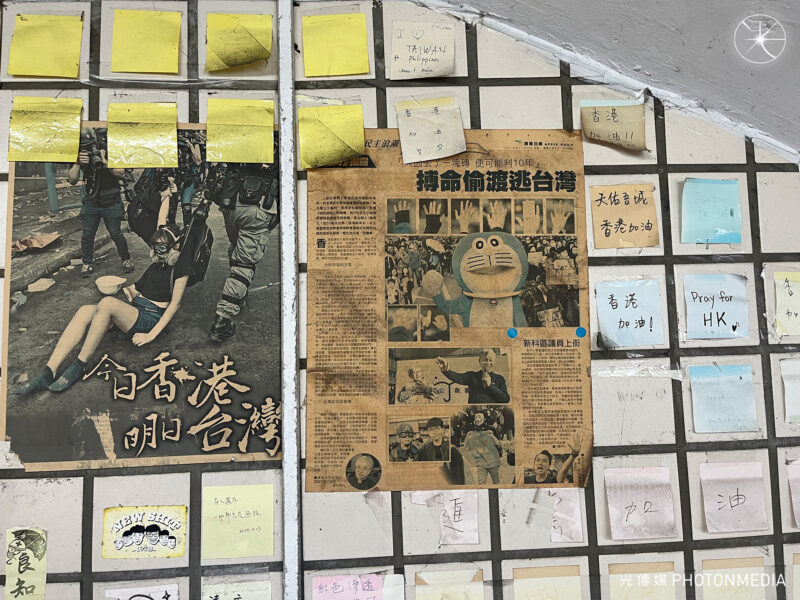

台中連儂牆就在通往廣三SOGO的隧道內,長長一條隧道,兩旁曾經貼滿海報、標語和便利貼,4月中,其中一面牆被突然清理掉。網路上一片譁然,不少人紛紛貼出自己拍下來的「最完整」連儂牆。藝術家黃國才一邊在隧道慢走,一邊看沒被清掉的文宣,那天他還帶了一些海報,貼到被清空的牆上。

他記得,第一次到台中連儂牆,是2021年剛到台灣不久,走進隧道一刻感到相當震撼,「嘩!全身毛管戙(毛骨悚然)啊!好似返咗去2019年咁」。連儂牆貼滿支持反修例運動的標語,不少更是台灣人為港人打氣的便利貼,他形容,在這個地方,時間彷彿凝住了,對港人和台灣人來說,都是意義重大。

5年多前,台灣不少地方都有連儂牆,後來因各種原因沒有保留下來,最終只剩下台中這一塊。黃國才說每次行經這裏,都感到欣慰,「因為香港嘅連儂牆已被摧毀,有啲畀人用灰色漆油掩蓋,被完全噤聲」。不只是全台灣,他覺得這裏甚至可說是目前全世界有關香港抗爭運動保存得最完整的連儂牆,他還會帶來自世界各地的朋友,到這裹拍照,「呢度根本就係一個民主地標」。

當聽到連儂牆被清理的消息,他坦言,震驚又憤怒,即時想法是被人破壞嗎?還是因為變舊所以被清掉?然而,他每次去看,都會發現新的標貼和文宣,而且每一字句,都代表着歷史,他憤然地說:「係清洗歷史!」而這段歷史,他也是建構者之一。

是的,有些便利貼已褪色,卻能找到過去5年不同時段的文宣,「Taichung stand with Hong Kong」仍是那樣令人注目,還有反修例事件的時間線、警暴報道、運動期間死去的抗爭者相片和說明。黃國才不定時會來這裏貼上新的文宣,認為必須讓連儂牆「活起來」,就要有人不停參與,時常更新,才能對當下爭取民主自由,發揮最大作用。

療癒傷疤 把記憶挖出 直視那段無法被磨滅的歷史

被清掉一部分後,記者早前到訪,發現已再次有新的文宣和便利貼,也有港人遠道而來,就為了寫上一句打氣說話,都說沒有想過還有機會看到連儂牆,久違了的畫面,感動卻又無奈。然而,牆上出現的新字句,已不再只是關於香港,還有不少涉及台灣民主。

幾年過去,黃國才在這裹貼海報時,碰過不少「有趣」的人,例如一次在貼保安局局長鄧炳強的海報,「有台灣人行過問我,點解貼呢張通緝保安局局長,他不是長官嗎?我就答佢:『是舔共的長官』,佢就無出聲走咗」。

第一次來到連儂牆時,他看見了一張海報,有人拍下他的背影,然後印成海報。那是一張2019年7月1日在立法會門外拍攝的相片,他撐起一面黑色旗,身穿黑色衣服,「當時我覺得香港需要新嘅符號,黑色旗作為哀悼」。被別人偶然記錄下來的影像,沒想過,兩年後會在台中看見,符號越洋而來,但他看見的一剎,只感到呼吸困難,必須離開。

創傷需要時間復原,他的療傷方式,就是不停再次走進隧道,直面這段歷史,把記憶一再挖出來,直到第5、第6次,才終於逐漸抵消。

在台港人團體指連儂牆「無大台」 籲加入本地元素讓牆活下去

2019年,在台灣到處可見連儂牆,身處台北的香港邊城青年秘書長馮詔天(Sky)那時跟不同的台灣組織建牆,台中的也有參與,但畢竟距離較遠,難以恆常更新,日子久了,香港議題在台灣亦從火熱退卻下來。近年的連儂牆,Sky觀察到更新速度亦慢了一下來,「反映在台港人嘅參與度下降,佢哋來台嘅原因,好多時都係因為返香港易,心裏有壓力,愈來愈少參與香港活動」。

三年前的7月1日,在台港人和台灣組織合辦活動,在台中連儂牆貼上「連豬」,《願榮光歸香港》的旋律在隧道內迴盪。然而,過後的無力感卻愈來愈大,到底應如何幫助港人宣洩內心恐懼?他心裏明白人們今天已不再像6年前那樣熱衷,要讓連儂牆繼續生存下去,必須要有台灣公民社會參與,而且不能只局限於香港議題。

有人或會覺得,連儂牆應有團體管理、定時更新,就不會被清掉。Sky坦言,幾年前跟不同的台灣組織和港人討論後,認為這是一個「無大台」的行動,所以主動發起退場,任人們隨意自發參與。他笑說,台灣人使用連儂牆非常乖巧,工整地貼在每一格磚子上,別人已貼上字句,就不好意思蓋上,難怪不少便利貼都已褪色,沒有太多新的文字。

雖然這次被清掉的消息令人惋惜,卻令他反思,連儂牆是從香港過來的文化,到了台灣卻要如何融入、成為台灣本地的風景,「香港嘅事對於台灣人嚟講可能已無之前咁貼身,連儂牆除咗香港元素,可唔可以加入更多在地元素?」他覺得台中連儂牆的狀態有點像以前的民主牆概念,其實網上亦有不少討論,例如有台灣網民指即使自己不支持執政黨,但連儂牆也應保留,因為這是民主價值的體現。

連儂牆始創者:5年前有陸客撕牆 被遞解出境

人稱「老丹」的台中設計師、默契咖啡店店主陳致豪,5年多前在台中發起聲援香港的活動,搞集會、在咖啡店內派發文宣,那時候有學生提出想在校園內建連儂牆,他覺得其他巿民或未能參與,於是想起了穿越到百貨公司的那條隧道,不怕下雨,使用的人也多。於是,台中便有了連儂隧道。

2019年8月,他和朋友們在隧道內貼海報,管理隧道的百貨公司說不可貼,但他們沒有理會。直至隧道的牆壁都貼滿了文字、相片、畫作,蔚為奇觀,有記者問時任台中巿長,政府部門會否清理隧道,巿長當時表示會尊重巿民表達聲音,老丹說:「她說非必要不會去拆,所以一直都沒有人去動它」。

言論自由是一種價值,然而,總會有人對別人可以自由發聲,看不順眼。2019年10月,一名中國觀光客,把大片連儂牆撕毀,媒體當時報道,他指自己只是路過,因不認同牆上支持香港的言論所以出手破壞,男子亦當場被捕。老丹知道了此事,決定以個人名義提告,最後該名中國男子被強制出境,5年內不得再到台灣。

老丹認為這宗事件立下一個很好的先例,就是不能隨便破壞連儂牆,「如果亂撕,有人提告,就必然入罪,會被遞解出境」。這堵牆,不屬於誰,牆上的字句和回憶,一直藏在心內,在他眼中,香港過去幾年的狀況,更是「愈來愈糟」,「隔着一個海去撐香港,幫助非常少,遠遠的看着她,只有無力感,很不OK,只能叫人多關注」。但他承認,對台灣人來說,香港已完全是中國的一部分,「已無法像從前那樣,閒時到香港逛逛」。

辦香港警暴展 冀台借鑑

他們曾在連儂隧道舉辦「警暴展覽」,不少相片仍在,「香港政府以如此暴力方式對待巿民,我們看見香港發生這種事,讓台灣人警覺,如果不守住,就會變成這樣」。

牆被毀,但最深刻的事,仍留在每個人心裏。老丹記得,2022年的七一,他跟邊青和台灣朋友在牆上貼「連豬」圖像,還貼上台獨旗、翠青旗、圖博旗和香港獨立旗,但這圖像,現時已被清掉,「凝聚起對抗中國天朝主義的力量,真的好可惜」。

老丹說,深刻的事,都是微小之事。某年612他和在台港人一起在隧道內唱《願榮光》,看見一些香港人在落淚,「那是無法回到家園的心情,即使他們要蒙着面,但仍會站出來唱一首歌,我們就為他們打氣,很感動」。

走過隧道,他偶爾會碰到來台灣旅遊的港人,「他們未必知道這兒有連儂隧道,都會露出很驚訝的樣子」。還有那個香港女生,站在一旁偷偷的哭,老丹跟她聊了一會,說了些打氣的說話,「很多小故事,不為人知、令人感動的故事」。

巿議員:SOGO收投訴 在自由多元社會忍受不同聲音也是價值一部分

連儂牆被清掉那天,網路上出現很多揣測,剛巧近期罷免一事在台灣鬧得沸沸揚揚,有人懷疑是那些不願看見言論自由的人,終按不住5年多的怒火,把牆撕毀。當天下午,台中巿議員黃守達趕到現場,然後打電話給養工處,得悉並非巿政府清拆連儂牆,而是隧道「認養者」自行處理,隧道空間的認養者就是廣三SOGO。

黃守達指,部分連儂牆被清除後,引起輿論和社會關注,經協調後,暫時告一段落,「巿民和巿政府都想要保存的!」他續指,連儂牆對台灣來說非常有意義,更是台中的「民主地景」,藝術家和巿民都會在此貼上心聲和作品。「內容一層疊一層,每當發生重要的事情,例如烏克蘭戰爭、罷免運動,就會有新的標貼,是一個有生命力的地方」。

他不時會去連儂牆走走,每次都有「舊地重遊」之感,有時又會被感動,因為可以看見很多人在努力經營,很有保存價值。「台灣已很少連儂牆,當初為了支持香港,現在已變成人們對民主價值的追求」。

黃守達透露,SOGO過去一直有收到投訴,他指理解不同政治立場的人,對連儂牆牆或許有不同意見,「這是日常生活會經過的地方,總會有人不想生活中出現政治,他們可能一直忍受着,但連儂牆傳達的民主價值更可貴,在自由、多元和包容的社會,忍受不同聲音也是價值的一部分」。

或因罷免激起某些人情緒 把不滿投射到連儂牆

5年多以來,SOGO一直沒有把牆清掉,卻突然在這個時間點行動,難免令人想到會否跟罷免一事有關。他表示的確有可能因大罷免激起一些人的情緒,把不滿投射到連儂牆上,最近也收到不少居民向他求助,指門口空間被人檢舉,過去多年從未試過這樣。

他最記得,隧道中「反抗」二字,認為是人民被壓迫,想要反抗的精神,「這是香港留下的精神遺產,對台灣有很大啟發」。那麼日後,人們還能在隧道內張貼字句和海報嗎?社會運動激烈時暫且容許,在公共地方將貼標語會觸犯台灣法律嗎?

黃守達解釋,若故意破壞造成空間混亂,當然需負刑責,但若只是貼標語、發表言論,卻有討論空間,因連儂牆是人們發表政見的空間,更是民主價值的展示。他又指,法律背後還有憲法,發表言論是有公共性的,人民受憲法保障,不算是破壞空間,若非仇恨言論,不會構成違法。

港藝術家以3D掃描 保存「視覺文化符號」

過去幾年,太多東西突然消失。失去,好像已變成無可避免的事,我們被動、無能為力,卻從失落中不斷尋找保留記憶、歷史的方法。沒有任何事物是永恆,連儂牆被清掉或許本來就是預料之事,香港藝術家B(化名)早在2021年,就以3D掃描的方式,把整條連儂隧道記錄下來,「第一次見到嘅時候,好震撼,覺得必須原整記錄低」。

他過去的作品,都圍繞香港人的集體記憶和空間,覺得這些記憶代表着一種文化認同和土地認同。立體掃描隧道,拍下1034張相片,花了一個下午,把這條僅存的連儂隧道記錄下來,對他來說,這個空間以香港為主體,反映着時代性,而更重要的,這根本就是一個「視覺文化符號」。

當中的色塊便利貼、文字、圖像,都反映着2014年和2019年的社會抗爭,印證着香港的政治變遷,「只要見到便利貼嘅色塊,腦內就立即想到連儂牆,已深印喺我哋嘅認知入面」。文化符號代表着記憶、歷史、感覺、價值,可以存在於任何地方。但這個符號,已無法存在於今天的香港,或者,又有另一些符號正不斷被創造出來。然而,有着共同記憶的港人,不論是到台灣旅遊或定居,都會呈現出心理「位移」,「人會不停移動,但唔代表走咗就唔理,只係從異國嘅角度去睇」。

香港議題藝術品在台博物館展出 「本土做唔到咪過嚟做囉」

B到台灣已有很多年,每次踏入連儂隧道,就如回到香港,「好似同香港嘅關係從未切斷咁」。這麼遠那麼近,身處異地卻又好像回到當初那個香港,諷刺地,近年不少香港藝術家都跑到台灣的博物館辦展覽,而作品往往跟香港社會運動和歷史相關,「好多都係同香港議題有關,無辦法喇,香港本土做唔到,咪過嚟做囉,見到大家仲好努力堅持緊」。

如果藝術源於生活,活在社會中的藝術家,大概無法把創作完全從社會事件中割裂。B坦言,藝術就是關心人類的活動,歷史、社會、行動,難以分開,「中立?我覺得好難,好難除去政治元素,一定係先有立場才會去做」。過去,他曾做有關「維多利亞城界石」的創作,記錄連儂牆跟他過去關注的歷史和城巿空間命題,如出一轍,「係對呢個城巿嘅愛,因為有強烈嘅文化歸屬感,所以先會做吧」。

界石作為標記,隱喻消失的人和事;連儂牆作為視覺文化符號,彷如一道無法被撫平的傷痕。台灣人說這是一個美麗的民主地景,但最美的,卻不是那些寫滿字的色塊,而是仍記得5年前那個自己的人們啊。