612四周年 「爆眼教師」楊子俊:我是坦蕩蕩的

四年前的今天,警方下午3時在金鐘開始發射催淚彈,楊子俊滿臉血污坐在石壆上,右眼被射爆。下午5時警方發出新聞稿,以「暴動」定性當日的衝突。「爆眼教師」楊子俊最終被判兩項非法集結罪成,判監9個月,今年二月中提早獲釋。他在牆內完成了一部作品,獲釋後則繼續出版工作,面對未知的紅線,他說:「當然你可以迴避,不去看就當不知道。但同時亦在斷送自由,如果一見到、一遇到就驚,會損失很多選擇」。

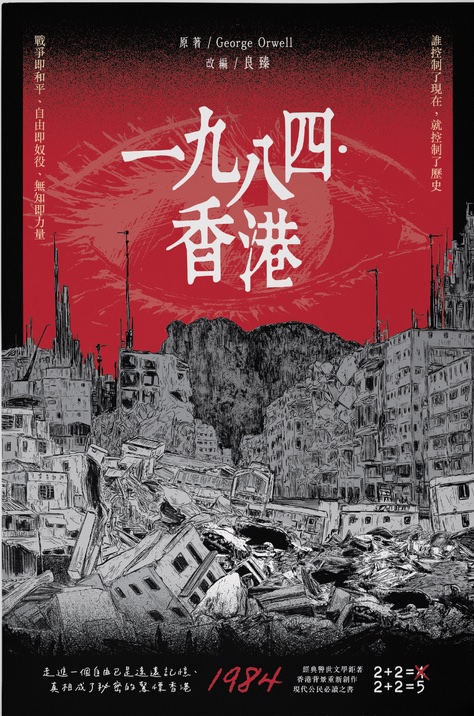

他有想過寫一本獄中手記,卻寫了小說《一九八四‧香港》,一個屬於香港人的《一九八四》,歷史的軌跡,總是以驚人的相似度重覆。極權、監控、逮捕、抑壓、背叛,時空和地域轉移,書中發生的一切似乎無可避免的發生着。每個晚上,當他坐在牢房裏,拿起筆寫作。這般情景,他說早就在預想中,「早已預了要坐,所以要做些有意義的事」。即使入獄,他也不想放棄編輯工作和寫作。獄中書寫,寫一個令人驚悚的平行時空,到底是這座城市的「烏有史」(Uchronia),抑或是一個無法迴避的「反烏托邦」(Dystopia)。

去年8月,他在法庭上認罪,被即時收監,在荔枝角收押所那半個月最難熬,「要隔離檢疫,沒有物資,非常不適應,幸好有很多在囚人士提點我,又跟我分享物資」。到了赤柱,碰到很多政治犯,他被安排做圖書釘裝及印刷,彷彿是上天開的一個玩笑。他的專業是出版行業,入獄竟能「重操故業」,「圖書釘裝是手工,親手用線縫圖書封面,很有趣」。後來「升職」,管理印刷卡片的部份,他說這些跟自己本身的工作類似,卻又能學到新的東西。每天晚飯後,就回到囚室寫書,時間就這樣逐漸過去。

在牆內,生活非常規範,寫作從未打斷,除了在「水記」(從前俗稱「水飯房」的單人囚室)那段時間。楊子俊說懲教人員在一次查房時,發現一支他不應擁有的黑色原子筆,當時他並不知道這是違禁品。直至後來才知道,事件不是他想像中的簡單,原子筆只是幌子,事後他估計是跟探訪的朋友說了某些話而被盯上了。

司法覆核警不展示編號勝訴

四年前,眼睛被槍傷,以「暴動罪」被捕,當時還是反修例運動的初期,他記得,那時充滿恐懼,「好驚,因為暴動罪刑期很長,但隨着社運發展,就覺得有大家一起面對」。被捕一年多後,警方發還電話和衣服等證物,他承認,有一刻幻想過,事情或許有機會告一段落。

2022年4月凌晨5時,還在熟睡的他聽見拍門聲,一秒清醒後,當然知道要來的,始終還是會來。警方在事發後三年才起訴兩項非法集結罪,他並不驚訝,2019年9月,他提出司法覆核,指防暴和速龍小隊警員多次在反修例示威中不展示警員編號,令公眾難以辨識個別警員,最終獲高院判勝訴。

司法覆核過程中,他必須提供證據,證明自己在場,是受害者,猶如直接承認自己參與非法集結,「我當然知道這個風險,有評估過」。但他亦覺得,在受傷後曾接受多間媒體訪問,亦有影片佐證他被催淚彈擊中,自己即使不提司法覆核,律政司亦會以其他證據起訴。

「我有參與612,這是真相!」關於那天發生的事,他倒背如流,因為早已把事發的各個時間點紀錄下來,「由中槍、被急救、對着鏡頭受訪,全都仔細紀錄下來了」。右眼視力僅餘2.5%,但一切卻在心裏,清晰如初。

然而,最深刻的,卻不是受傷那天,而是之後的200萬人遊行,「傷口未癒,戴着黑超和學生去遊行,真真正正感受到甚麼是同路人」。他記得,那天身邊響起了「沒有暴徒、只有暴政」的口號,作為當時被警方以「暴動罪」拘捕的他來說,得到同路人支持的那種感動,一生難忘,「原來這麼多人支持自己」。

通識科跟民主共同進退

如果回到四年前的今天,你依然會在金鐘嗎?他說,如果帶着受傷、坐監的記憶回到那一天,大概會跟那時的自己說:不要參與示威了。他形容612就如打開潘朵拉盒子,所有邪惡一夜間飛出來。但是,如果沒帶着記憶回到那天,他還是會做同樣的事,「因為這是我的價值觀和人生觀,讓社會走向好的方向,幫到香港社會,我一樣會咁做」。哪怕是失去教席,離開他喜歡的工作。

手執教鞭8年,傷勢未癒卻傳來不獲學校續約消息,現在回想,他覺得只是「提早離開教育界」, 因為他任教的通識科,本來就是跟民主共同進退,「這是一個指標,到底社會的容納程度有幾大,當社會愈來愈封閉,這一科就會被消滅。不是一人被炒,而是整個行業被炒」。若「幸運」地留在教育界,他現在應該就要教公民與社會發展科,「教官方立場、單向立場,反正遲早也是離開,不如早點出來」。這是他的命運,也是香港的命運。

創辦「山道文化」,出版書籍包括《動物農莊(港豬版)》、《如水赴壑—香港歷史與意識之流》、《逆權教師 Journey Through the Brick Wall》等,他覺得出版只是一個工具,是一種展示自己相信的價值的方式,不能夠在課堂上傳授客觀的真相,就用另一些方法。

去年判監前,他還一直在忙籌辦「香港人書展」,在原定展期前夕卻收到業主通知,指書展涉嫌違反租約,即時中止出租場地,所有參展商亦必須即日搬走所有物資,突如其來的消息讓他們手忙腳亂,沒有實體場地,惟有轉為網上書展。無論多麼努力,現實就是這樣,也許是被針對,也許對方只出於恐懼。

他坦言困難一直都在,「以前一直在做的事,現在已不能做,現實就是社會在各方面也加強管制,掛張印有蠟燭的海報也被沒收」。但他跟自己說,不能甚麼也不做,面對未知,任何人也會恐懼,「當然你可以迴避,不去看就當不知道。但同時亦在斷送自由,如果一見到、一遇到就驚,會損失很多選擇」。

堅持表達想法 跨越恐懼

但最終,必須面對恐懼,嘗試做一些行動去尋回真相。他承認,結局也許很不愉快,但起碼他們揭露了真相,「知道了如果我們想以(書展)這個形式去展現,香港現時已不能,但我們心安理得,因為當初我們堅持過,努力嘗試令這件事成真。而最終沒法實現,只是因為一些我們無法控制的元素」。而更重要的,就是向人揭示「香港社會原來是這樣的」,但他依然樂觀,認為大家知道真相後,或能啟發更多人在自己能力範圍內,為社會帶來一點改變。

別人的恐懼,他無法控制,家人的恐懼,他也只能盡量安撫。「凌晨5點(警察)上門,他們很驚,好擔心我。到了坐監那個階段,他們完全沒有想過這種事會發生」。半年牆內生活,今年二月提早獲釋,甚至「成功離港」。他說第一件事就是多陪家人,但繼續做出版事業,猶如徘徊於紅線之間,那把利刃終日橫在頸上。

訪問當日政府宣布向法庭申請禁制令,禁止發布、展示《願榮光歸香港》曲詞,他說一些印有歌詞的書,也許要收回,編輯中的書,有可能要把相關部份刪掉,但每天也會有新鮮事發生,只能以自己的政治判斷去行事。

受訪很危險,出版、賣書很危險,公開表達自己想法很危險。612中槍後,大約半個月的療傷過程中,每天只能低頭看着地面,他覺得極度辛苦,「好似廢人咁」。然後,他開始接受訪問,以中槍傷者、通識科老師的身份和經歷,在公眾領域上發聲。到了今天,他依然希望說出自己的經歷和想法,嘗試跨越恐懼,「我還take到risk,反正開了頭,只要堅信自己在做合法的事情。會繼續尋找真相,我是坦蕩蕩的」。

誰人坦蕩蕩,誰人長戚戚。不言而喻。