薯伯伯專訪|正常過活 被滋擾也是「善經歷」

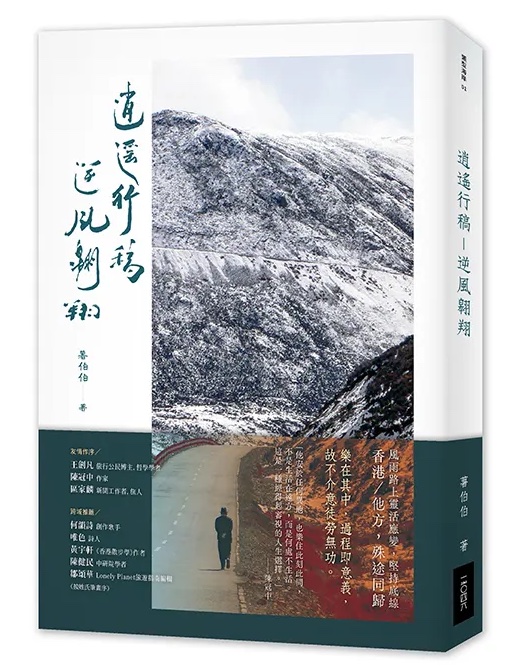

新書《逍遙行稿—逆風翱翔》出版後,薯伯伯辦了差不多10場分享會,一直風平浪靜,直到第8次,有人在場外拍照,拿着標語說他「荼毒青年」。過去廿年,他一直是個旅人,逍遙於紛擾亂世之外,在西藏開咖啡店,遊走於國界之間。 原本翱翔天際,突然成為新聞人物,逆風而行。被人狙擊,他茫無頭緒,所謂荼毒之物在書中遍尋不獲,只好「正常過活」,「要好有意識地過正常生活,不要被無謂的事情影響自己」。

「正常過活」,到底從何說起。早前台北書展,他在台北跑了幾場分享會,「完全不用考慮其他問題,可以很專注的想演講內容,很久沒試過這樣了!」久違了的純粹,書展中、書店內、咖啡店中,椅子排好就能隨意辦講座。他說,可以隨意自由討論不同議題,原住民、族語、歷史,「是一種舒服的氣味」,見到人們開懷討論,自己也覺開心。

「對一個香港過來的寫作人來說,可以無顧慮地討論的氣氛,是一件令人很羨慕的事情。」

談書、論旅遊,在香港辦這般簡單的講座,有人如臨大敵,「每個步驟都要想清楚,有沒有碰到『紅線』,有沒有人會不高興」。高不高興,不到寫書之人話事,三五政府部門拍門巡查,彷如例行公事,辦講座之人、講者仍至參與之人,已習以為常。

習以為常,這真是常態嘛?那些聚在書店外的人,狂亂叫囂,他們甚至不知道對象是誰,薯伯伯站在面前也能視而不見。為甚麼會被攻擊,觸動對方的甚麼神經線嗎?他嘗試去探索,當然是徒勞無功,卻有人比他更憂心,勸他不要再辦分享會了。他回答,只想正常生活。

轉讓咖啡店離開西藏 「我覺得自己需要香港」

以前,他從沒想過「正常生活」這件事。若說近年香港最大的變化,他覺得,莫過於「需要很有意識地正常生活」。他學佛,禪修時會留意自己呼吸,一呼一吸,感知進入體內再被吐出來的空氣,「要很自覺,才知道自己要正常生活,找到生活的節奏很重要」。

過去多年,他跟西藏這個地方緊緊扣連着,2007年在拉薩創辦風轉咖啡館,12年後,咖啡館以1元轉讓給店員朋友,風把他帶到西藏,又把他帶回香港,「那一刻,我覺得自己需要香港這個地方」。

由副刊、文化版受訪者,變成港聞人物。風又把他帶到某個地方去了,他坦言,從來也不覺得自己是「很政治」的人,「都是生活的一部分喇,旅行其實也會講跟政治相關的,西藏喎!旅遊國家的歷史和文化,我本來就覺得有趣」。

或者,該從探監說起。近月探監的次數已大幅減少,因為很多朋友都已「泊正」(正式服刑),他說探監那15分鐘,放下手機可以更密集專注地聊天,明知現場有監視和錄音,但仍想見個面,初時會預先想好聊天題材,怕對方會悶,「但他們給我更大安慰,在不自由的空間內,掌握『自主性』,這種修行比在外邊的人更厲害」。

仍可做和談的事:修心、內觀

自由和自主,他反覆強調,是兩個不同概念。自由是客觀、外在的,自主則是個人的。很多人擁有自由的空間,卻沒有自主,然而,有些失去自由的人,卻有強大的自主性。「自主是回歸個人層面,他們常說,在有限空間內自主地過活」,他覺得,這給他很大啟發,是一種強大的力量。

失去了「舒服的氣味」,還可以寫甚麼談甚麼?薯伯伯覺得,修心、內觀,是現時仍可以做和談的事,「以前會想改變社會,現在沒有這種大願景了,做不到其他事,就自我修行把」。他說生活模式變得更內在,繼續做自己喜歡的事情。

如常生活,但安靜的湖面,卻偶爾遇到嘔心來襲,泛起漣漪,「講座被滋擾,反而令我跟書店變得更熟,可以選擇不同方式去面對,反正改變不了客觀事實」。

那不是很「阿Q」嘛?他想了一想,認為這是「善經歷」,多年後回想,若沒有這些荒唐之事,就沒有之後發生的事,有正在受苦的朋友跟他說過,很多年後回望今天,就知道這是人生很重要的一個階段。面對種種限制,別人視為紅線,他卻當是遊戲,甚至有時會覺得有趣,「如何在框架內活得自在,這是一個新的修煉場」。

在新修煉場內,學習如何面對荒誕,內觀自省。2019年後,他沒有再回西藏,他需要香港,但不代表可以失去西藏。他以「家鄉」來形容這個地方,「返西藏就係由香港這個家鄉回到西藏的家鄉,現在不能回家鄉了」。但他說不要緊,仍有很多朋友在不同的藏區,例如尼泊爾,「可以去其他藏區啊,好自主」。