甚麼人訪問甚麼人|香港社運口述歷史 建構離散港人社群

一群青年學者和離散港人,去年開展「香港社運口述歷史計劃」,紀錄2019年的社會運動,受訪者包括學者鄒崇銘、盲人律師Joy、前醫管局員工陣線副主席羅卓堯等。計劃發起人之一的黎恩灝表示,由離散港人訪問和書寫曾參與社運的港人,以「社群主導」紀錄香港歷史,同時建構海外港人社群。編委成員之一黃智斌則認為社運6年後的今天,是經歷恐懼和沉澱後重新審視記憶,提醒港人共同性的最好時間。

反修例運動6年過去,記憶或許日漸模糊,亦有可能經歷沉澱讓人有更深刻反思。然而,無論是懊惱沮喪,或是澎湃激昂,這段社運歷史,必須被紀載下來,作為一種承傳,更是對抗當權者論述的一種方式。

「香港社運口述歷史計劃」訪問了19位曾參與香港社運的離散港人,其中11段口述歷史匯集成書,並分為三個部分:社運參與、本地組織、海外戰線。受訪者包括參與2019年抗爭運動的少年和前線急救員、盲人律師Joy、前記者、「銀髮族老而不廢」發起人楊寶熙、前區議員任啟邦和李鳳琼、前醫管局員工陣線副主席羅卓堯等。所有訪談內容與延伸主題文章,將放於網上平台。

計劃發起人之一、美國喬治城大學亞洲法中心研究員黎恩灝表示,計劃目的旨在回應近年離散港人社群的無力感,「過去幾年海外港人面對好多挑戰,包括『有咩可以做』嘅困境」。口述歷史由散離港人訪問曾參與社運的海外港人,黎認為這個做法是有意識地建構海外港人社群。計劃先進行工作坊,培訓有興趣做紀錄的人,再由他們提出可以訪問的人,黎認為口述歷史應該是「社群主導」,而非單純的學術研究,由社群、學者一起生產知識。

編委成員之一、加拿大國王大學社會學系助理教授黃智斌則指出,反修例運動發生自今差不多6年,面對最大的問題是如何延續下去,參與者的經歷和心路歷程,能如何成為一條延續的歷史脈絡。透過口述歷史計劃,他覺得可以開啟不同年紀參與者的對話,「望返呢段記憶,去理解香港人嘅共同性,令大家團結,建立凝聚力」。

反修例運動不是「石頭爆出嚟」 半世紀的抗爭煉成

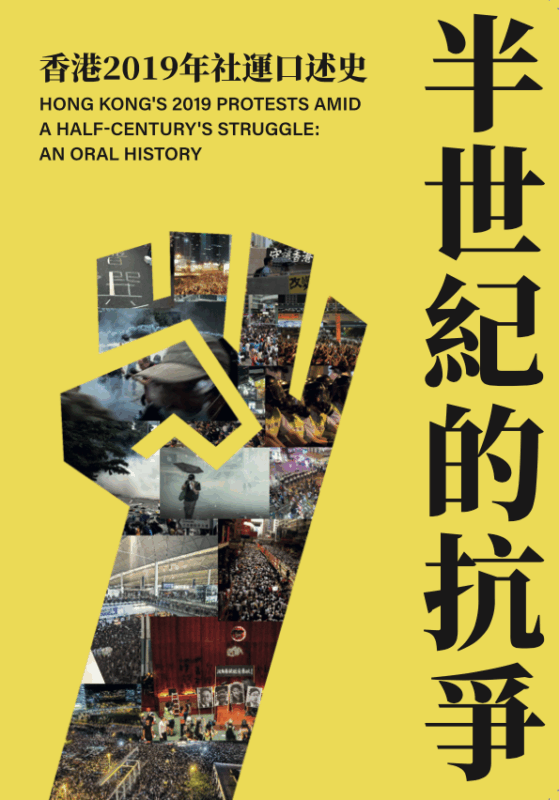

書名為《半世紀的抗爭:香港2019年社運口述史》,顧名思義是關於2019年社運的歷史,卻不止於這次運動,書中訪問過去多年參與社運的港人,不少受訪者指自己的政治啟蒙是2003年「反23條」50萬人大遊行、紥鐵工運、反國教運動、雨傘運動,有些人的社運參與甚至始於70年代學運或89六四。

而最終,他們都在同一個時間點交匯,成為反修例運動中的一員,2019年的抗爭運動從來也不只是一場運動,更是「半世紀的抗爭」,是港人一步一腳印走出來的結果,黎恩灝指出「反修例運動唔係『石頭爆出嚟」嘅,唔係空穴來風」。

說到底,口述歷史就是人的故事。每個人在社運中都有不同角色和經歷,黎恩灝認為口述歷史反映社運真實性,舉例其中一位年輕受訪者在運動中擔任急救員,對運動很悲觀、陷入失語狀態,「佢話再揀一次未必會做,雖然你可能覺得係潑冷水,但呢個係佢最真實嘅想法」。黎強調,計劃不會對運動一錘定音,亦不會刻意正面,「用立體嘅方式呈現每個人,唔係一味正面,希望可以啟發離散港人,分享自己最真實嘅感受」。

抗衡官方論述 重奪香港歷史話語權

歷史都是由當權者、勝利者書寫的,要抗衡這種官方論述,民間野史就變得彌足珍貴,黎恩灝認為一個多元的社會,不能只有官方歷史,民間史和野史非常重要,離散群體透過紀錄自身的記憶,甚至令接待港人的當地族群更了解海外港人。「當地人或對外來移民抱懷疑態度,口述歷史讓港人跟本地人對話,令佢哋知道香港人唔只係經濟移民,而係想生活喺一個自由社會嘅人」。

黃智斌亦指出,民間口述歷史其中一個重要性是重奪話語權,讓當地社群重新理解香港人,作為抗衡中國大外宣和官方論述,「重新打開當地人對中國文化嘅理解」。然而,這樣的「香港大外宣」,強調香港人的獨特性,在向外介紹香港之餘,同時亦是從下而上、以自身經歷去構建香港歷史,不再流於平面的政治口號。

人們離散在外,忙於生計,很多人都選擇把社會運動放下,黃亦坦言,近年動員能力愈來愈小,在這個時間重新審視記憶,或可提醒港人的共同性,「喺過渡時期深耕,孕育唔同嘅口述歷史。例如鄒崇銘研究原住民口述歷史,即使移咗民,仍會喺社區中搵到唔同可能性,真係好重要!時局轉變,或者呢個會係對抗極權嘅其中一個方向」。

文章可見訪問者主體性 以離散社群視覺描述社會事件

進行口述歷史計劃,因為害怕事情被遺忘,那些建構出香港人身份的記憶和故事,實在太重要。黃智斌卻不太擔心,反覺得現時是最能反映香港社會運動的故事線和歷史的延續線,黎恩灝亦指,有受訪者跟他說,要不是這個計劃,或者不會回顧自己參與過的工運和社運,「2019年嘅創傷同失落,一直無處理,但透過今次傾談,對話過程有空間可以平靜地睇返自己經歷」。

過去不少口述歷史,都以問答形式書寫,務求將受訪者的經歷以最真實、客觀的方式呈現,但這個計劃卻以訪問稿方式展示,當中免不了會有訪問者,亦即是紀錄者的聲音和闡述,甚至是觀察,這樣會否違背紀錄口述歷史的初衷?黎恩灝指出,文章的確能見到訪問者的主體性,「無論係訪問者抑或受訪者對社運嘅感受,兩者都想呈現。我哋想以離散社群嘅視覺描述呢啲事件」。而最「原汁原味」的逐字稿和錄音檔,將會保存於大學內,適時公開。

鞏固下一代對「先祖」認知

然而,二人不下數次提到這個計劃是一個「實驗」,對於香港社會運動口述歷史的願景,黃智斌希望日後在大學課堂教授時,可以用這些材料向學生解釋,「歐美嘅學生喺民主地方成長,好難想像香港面對嘅情況,如果可以同佢哋講香港嘅故事,係好有意思。而且我哋希望鼓勵更多學者將香港故事融入教學,講故仔一定有趣過睇新聞報道」。

除了教學用途,他更覺社運的歷史紀錄應延續下去,或者10年後再次跟這批受訪者談,又會有不同感受,「書寫嘅唔只係香港歷史,更係港人嘅離散歷史,可以鞏固下一代對『先祖』嘅認知,re-narrate香港歷史」。

黎恩灝就覺得,計劃由民間和學者一起完成,是一種「community archiving」(社群文獻保存),以社群為根本,卻不只為保存,更是對尋求公義的一種表達,「呢個係證據,證明社會發生過咩事,要得到公正嘅待遇」。

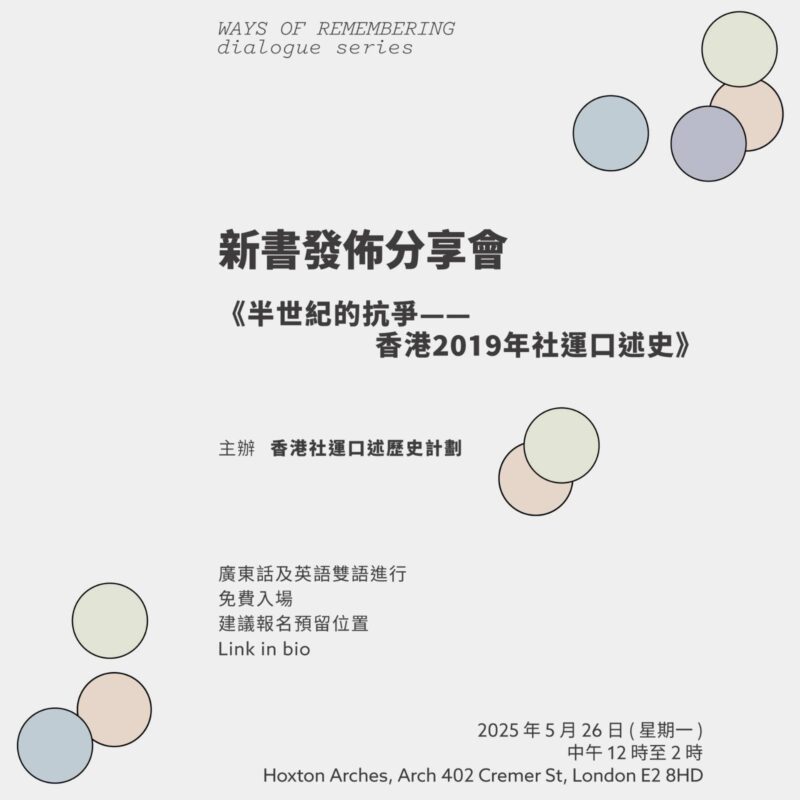

《半世紀的抗爭—香港2019年社運口述史》新書發布分享會

日期:2025年5月26日(星期一)

地點:Hoxton Arches, Arch 402 Cremer St, London, E2 8HD, United Kingdom

時間:中午12時至下午2時